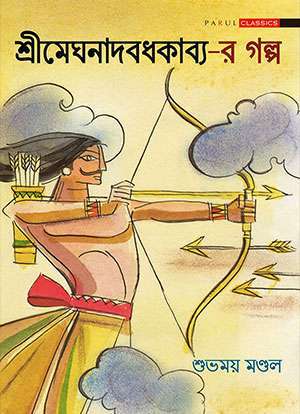

শ্রীমেঘনাদবধকাব্য-র গল্প / Srimeghnadbadhkabya-r Galpa

₹100.00শুভময় মণ্ডল

বাংলা কবিতার চিরায়ত সম্পদ মেঘনাদবদকাব্য। রবীন্দ্রনাথ এবং মেঘনাদবধকাব্য-র জন্ম একই বছরে। জন্মমাত্রই মেঘনাদবধকাব্য জয় করেছিল বাঙালি পাঠকের হৃদয়। শুধুমাত্র সুশিক্ষিত এবং রুচিশীল পাঠক নন, সাধারণ বাঙালি পাঠকও উন্মথিত হয়েছিলেন এই কাব্যের পঠনে। কাব্যের প্রতিটি সর্গে, প্রতিটি পঙক্তিতে ছন্দ ও যতিচিহ্নের অনন্য চরণধ্বনি, শব্দ ও অলংকারের অম্লান সৌরভ আমাদের আবিষ্ট করে রাখে। বাংলাভাষা যতদিন থাকবে, ততদিনই আয়ুষ্মান মেঘনাদ। প্রতিস্পর্ধী এই মহাকাব্য থেকে গল্পের চলনটুকু তুলে এনে সবার জন্যে একালের গদ্যে বলা হল মেঘনাদের বীরত্ব ও মৃত্যুর কথা।

Reviews

There are no reviews yet.